Ida Nitsche

Kolmation – Verstopfung kiesiger Gewässersohlen

Mit der Verstopfung von Fließgewässern ist die sogenannte Kolmation gemeint. Dadurch gibt es – einfach gesagt – nicht genug Raum zwischen den Steinchen am Flussboden. Durch die Ablagerung von feinen Partikeln wird unter anderem der Austausch mit dem Grundwasser verhindert, Fische finden keine guten Bedingungen für die Eiablage oder ihre Jungen können sich in der für sie undurchdringbaren Sohle nicht schützen.

Ida Nitsche hat mit ihrer Bachelorarbeit dazu beigetragen, dass Referenzwerte zur Bewertung des Flusszustands erschaffen werden, denn quantifizierbare Messgrößen gibt es für die Erfassung der Kolmation bisher nicht. Wir haben mit ihr über ihre Bachelorarbeit mit dem Titel „Einfluss von Einzugsgebietscharakteristika auf die Kolmation von Fließgewässersohlen“ gesprochen.

HKA: Wie sind Sie denn auf dieses Thema gekommen?

Ida Nitsche (IN): Der Bachelor Umweltingenieurwesen Bau ist ziemlich breit gefächert und ich hatte bei Professor Noack, der jetzt meine Arbeit auch betreut hat, einige Vorlesungen. Er hat uns viel über die Einflüsse von menschlichem Handeln auf Gewässer erzählt, das fand ich ziemlich spannend. Ich glaube, weil mir vorher nicht in dem Ausmaß klar war, wie wenig natürlich die allermeisten Gewässer – zum Beispiel der Rhein – heute noch sind und wie viele intensive Veränderungen da vorgenommen werden. Eigentlich müssen ständig irgendwelche Sedimente hin- und her transportiert werden, weil die Schifffahrt sonst nicht mehr funktionieren würde.

Und dann fand ich vor allen Dingen auch an der Bachelorarbeit spannend, dass ich selber Messungen aufnehmen, mit anderen Leuten zusammenarbeiten und so Teil von einem größeren Projekt sein konnte.

Gab es eine Hypothese bei der Arbeit, oder ein bestimmtes Ziel?

IN: Es gab schon andere Arbeiten, die sich teilweise mit den gleichen Bächen beschäftigt hatten und die Idee war: Okay, manche Einzugsgebietscharakteristika wirken verstärkend auf die Kolmation. Die Theorie ist z. B.: Siedlungen und landwirtschaftlich genutzte Flächen verstärken die Kolmation, während ein höherer Waldanteil die Kolmation eher abschwächt.

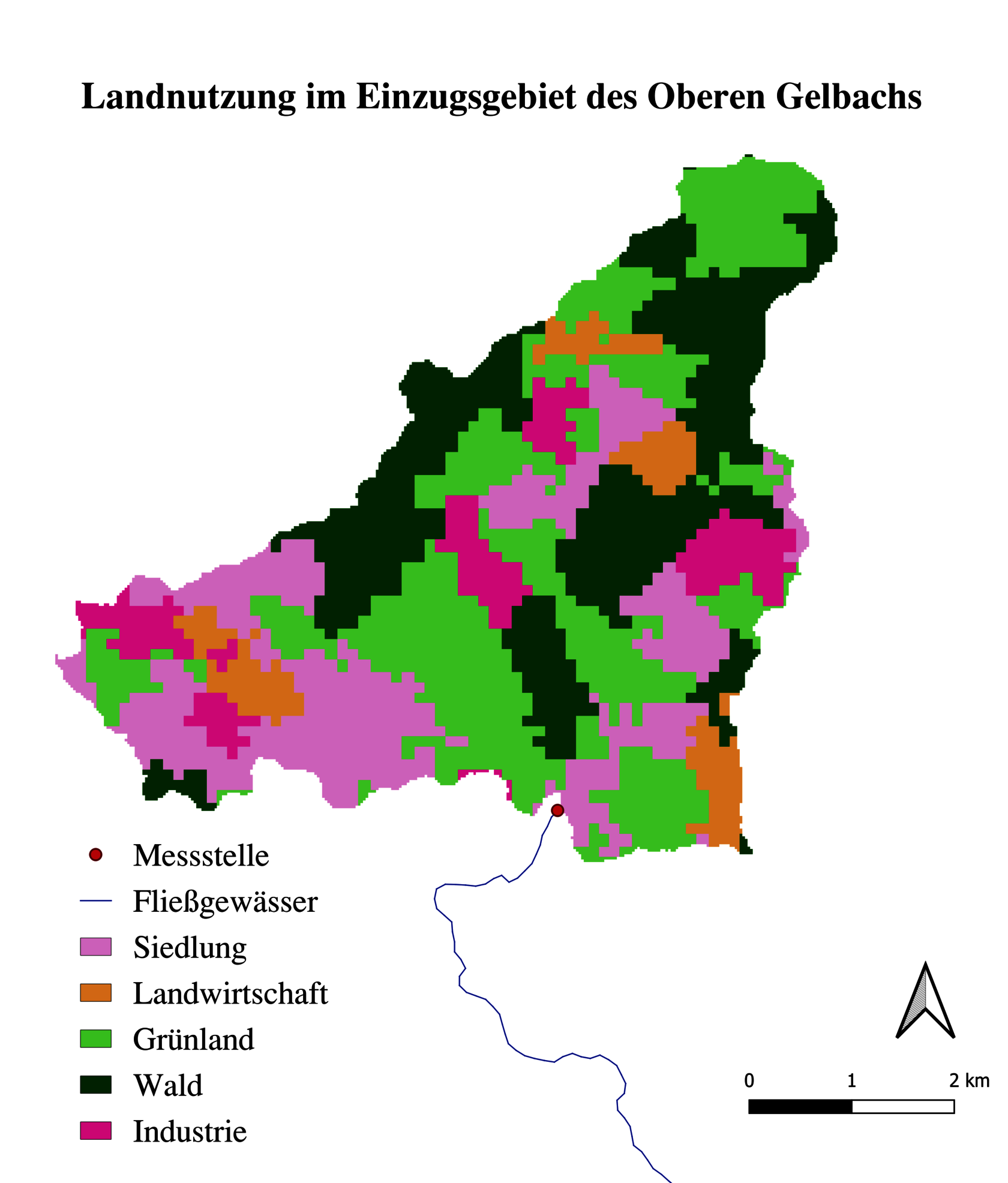

Ich habe mir nicht nur die Kolmation angeschaut, also das, was wir mit dem Multiparameteransatz gemessen haben, sondern ich habe mir auch noch die Einzugsgebiete von den Fließgewässern angeschaut und die auf verschiedene „Landtypen“ untersucht. Der Punkt im Fluss, an dem wir gemessen haben, liegt in einem Gebiet und dann habe ich mir mit Geodaten von der NASA und von verschiedenen Umweltämtern angeschaut: Welche Landnutzung gibt's da? Wie viel Siedlungsanteil ist da, wie viel Waldanteil, wie groß ist der Anteil landwirtschaftlich genutzter Flächen oder Wiesen? Dann habe ich das statistisch ausgewertet und mit Kolmationsparametern eine Korrelationsanalyse gemacht, also angeschaut: Wie hoch ist die Korrelation zwischen Waldanteil und z. B. Gelöst-Sauerstoff? Das habe ich dann für alle Faktoren gemacht.

Sie haben tolle Fotos von Schreibtischen im Fluss gemacht – was haben sie da konkret gemessen?

IN: Das Ziel von diesem Projekt, in dem meine Bachelorarbeit angesiedelt ist, ist, einen Ansatz zu entwickeln, mit dem man die Kolmation messbar machen kann oder genauer: Es gibt schon einen Ansatz von der Uni Stuttgart und dieses Projekt möchte Referenzwerte festlegen. Wir sagen also: Okay, ein Gewässer dieses Typs sollte – wenn es in seinem natürlichen Zustand ist – so und so stark kolmatiert sein. Um die Kolmation zu messen, muss man sich mehrere Faktoren anschauen. Also haben wir uns zum einen die Sedimentverteilung angeschaut. Dafür haben wir Gefrierkernproben entnommen. Wir haben ein Rohr in die Gewässersohle geschlagen und dann flüssigen Stickstoff rein gefüllt, sodass die Sedimente gefroren wurden. Dann haben wir diese gefrorene Probe rausgezogen. Einfrieren deshalb, damit man die natürliche Zusammensetzung der Sedimente erhält. Wenn man nur eine Schaufel nehmen und graben würde, würde die verfälscht werden.

Was ist Ergebnis Ihrer Arbeit?

IN: Das eindeutigste Ergebnis ist eigentlich, dass hohe Siedlungsanteile Indikator sind für eine hohe Kolmation und hohe Waldanteile für eine geringe Kolmation. Bei den landwirtschaftlich genutzten Flächen war das weniger eindeutig. Da habe ich mir dann angeschaut, woran das liegen könnte und es ist teilweise so, dass z.B. ein Einzugsgebiet mit hohem landwirtschaftlich genutzten Anteil auch einen hohen Waldanteil hat. Dann kann man überlegen, wie gleicht sich das dann vielleicht auch wieder aus?

Wie kann man den Zusammenhang zwischen der Besiedelung und der Kolmation konkret erklären?

IN: Zum einen hängt das mit der Versiegelung der Böden zusammen. Wenn es da starke Regenfälle gibt, dann wird der ganze Staub von den Straßen in die Gewässer eingetragen, aber es gibt in der Nähe von Siedlungen auch z.B. Kläranlagen und bei starken Regenfällen werden da auch teilweise die Wässer von dort in die Gewässer entsorgt mit Feinsedimentanteilen. Beim Wald werden die Sedimente durch den Bewuchs eher festgehalten und nicht so leicht ausgespült wie bei einem Feld, das umgegraben wurde und bei dem die Sedimente offenliegen.

Was bedeutet das für die Umwelt? Eine Kolmation kann ja nicht gut sein, weil dann das Oberflächenwasser nicht direkt ins Grundwasser kommen kann …

IN: Das größere Problem mit der Kolmation ist der Einfluss auf die Fische und Organismen im Gewässer. Also kleine Organismen, die eigentlich in der Sohle leben, sich darin verbuddeln müssen und sich von Biofilmen ernähren. Die brauchen den Sauerstoff in der Sohle, der dann nicht da ist. Der Grund für diese Arbeit war eigentlich auch, dass es diese sogenannte europäische Wasserrahmenrichtlinie gibt. Die schreibt sozusagen vor, dass alle Gewässer bis 2027 auf einen guten ökologischen Zustand gebracht werden müssen. Es werden auch viele Maßnahmen unternommen, um das umzusetzen Gewässerstreifen werden renaturiert usw., aber man beobachtet eben oft, dass obwohl man diese ganze Arbeit und das Geld reinsteckt, sich am Ende der ökologische Zustand häufig nicht unbedingt verbessert. Da besteht der Verdacht, dass die Kolmation dafür verantwortlich ist. Im Moment wird die Kolmation aber noch nicht mit in die Feststellung des ökologischen Zustands miteinbezogen und dafür bräuchte man eben diese Referenzwerte, die in dem Projekt ermittelt werden sollen.

Gab es irgend etwas, das Sie total überrascht hat oder an dem Sie weiter forschen würden, weil es Sie gereizt hat?

IN: Grundsätzlich hat mich diese Art des Arbeitens schon gereizt, also raus ins Feld gehen, Messwerte aufnehmen und dann analysieren. Etwas überraschend fand ich, wie viel Arbeit in so einem Forschungsprojekt steckt.

Wir waren mit einem Team aus vier Leuten unterwegs. Meine Arbeit habe ich an der VAW geschrieben, der Versuchsanstalt für Wasserbau an der HKA, von dort waren noch ein Doktorand, ein Masterand und ein Hiwi dabei und es gab mehrere Messkampagnen. In der Versuchsanstalt für Wasserbau haben wir auch z.B. unsere Siebungen gemacht. Wir sind jeden Tag ziemlich früh losgefahren und mussten unser ganzes Equipment mitnehmen. Das war eine anstrengende, ziemlich körperliche Arbeit. Abends war man total platt, aber einfach mal für zwei Wochen ganz raus zu sein und den ganzen Tag irgendwo im Wald zu verbringen, das war schön.

Wie geht es jetzt für Sie weiter?

IN: Gerade arbeite ich in einem Café und nehme mir Zeit, um mich zu orientieren, mache zum Beispiel verschiedene Praktika im Baubereich oder gehe auf Reisen. So ganz klar, wie es für mich weitergeht, bin ich mir noch nicht und vielleicht könnte ich mir auch vorstellen nochmal etwas ganz anderes anzufangen.

Bei Ihrem ausgezeichneten Abschluss machen wir uns keine Sorgen um Ihre Zukunft und wünschen Ihnen alles Gute. Bleiben Sie neugierig und vielen Dank für das Gespräch!