BlueGreenStreets

Klimaanpassungsmaßnahmen für städtische Straßenräume

Im Rahmen des Projektes BlueGreenStreets werden Anpassungsmaßnahmen für städtische Straßenräume gegenüber dem Klimawandel untersucht. Im Fokus stehen dabei die Nutzung von Wasser und Grün.

Hintergrund

Die hohe Wohnraumnachfrage führt in vielen Städten zu Bauaktivitäten und damit zu einem Rückgang von grünen Freiflächen. Der hiermit verbundene hohe Versiegelungsgrad und der voranschreitende Klimawandel führen in Städten zunehmend zu Problemen. Gebäude und versiegelte Flächen nehmen Wärme auf, speichern diese und führen so an den vermehrt auftretenden heißen Sommertagen zu Hitzestress bei der städtischen Bevölkerung. Gesundheitliche Probleme können die Folge sein. Neben der Zunahme von Hitzetagen treten, bedingt durch den Klimawandel, auch vermehrt konvektive Starkregenereignisse auf. Dabei werden große Mengen des Niederschlagswassers aufgrund des hohen Versiegelungsgrades in Städten zum Abfluss gebracht. Da die städtischen Entwässerungsinfrastrukturen nicht für seltene Starkregenereignisse ausgelegt sind, kommt es hierdurch zu Überflutungen. Diese können mit erheblichen Schäden an Gebäuden und städtischer Infrastruktur einhergehen.

Zielstellung

Im Forschungsprojekt BlueGreenStreets soll untersucht werden, wie Straßenräume zukunftsfähig gestaltet werden können. Entscheidend ist dabei die Frage, wie sie gestaltet sein müssen, damit sie zu einer klimagerechten Stadt beitragen. Die Nutzung von Niederschlagswasser und Stadtgrün im Straßenraum soll die Lebensqualität und das Mikroklima von Stadtquartieren verbessern. Daneben gilt es durch eine multifunktionale Gestaltung städtischer Straßenräume die Gefahr von Schäden durch Starkregenereignisse zu verringern. Berücksichtigt werden müssen hierzu die Wechselwirkungen der unterschiedlichen Nutzungsinteressen, vor allem der Siedlungswasserwirtschaft, der Landschaftsplanung und der Verkehrsplanung.

Methode

Das Forschungsprojekt gliedert sich in drei Bereiche:

- Vertiefende Forschung in den Fachbereichen

- Integration von Praxis und Forschung

- Projektmanagement und Öffentlichkeitsarbeit

Dabei findet eine enge Verknüpfung von Forschung und Praxis statt. In ausgewählten Modellkommunen werden die Planungswerkzeuge und der Umsetzungsprozess für eine multifunktionale Gestaltung des Straßenraums untersucht. Hierzu werden in den Modellkommunen in Zusammenarbeit mit den dortigen Fachabteilungen Pilotprojekte durchgeführt. Insgesamt werden folgende Fachmodule bearbeitet:

Modul 1.1: Statusanalyse

Literaturanalyse & Experteninterviews zur Darstellung bisheriger Erfahrungen und Rahmenbedingungen

Modul 1.2: Vitalisierung technischer Lebensräume

Planung, Bau und Monitoring von Baumrigolen

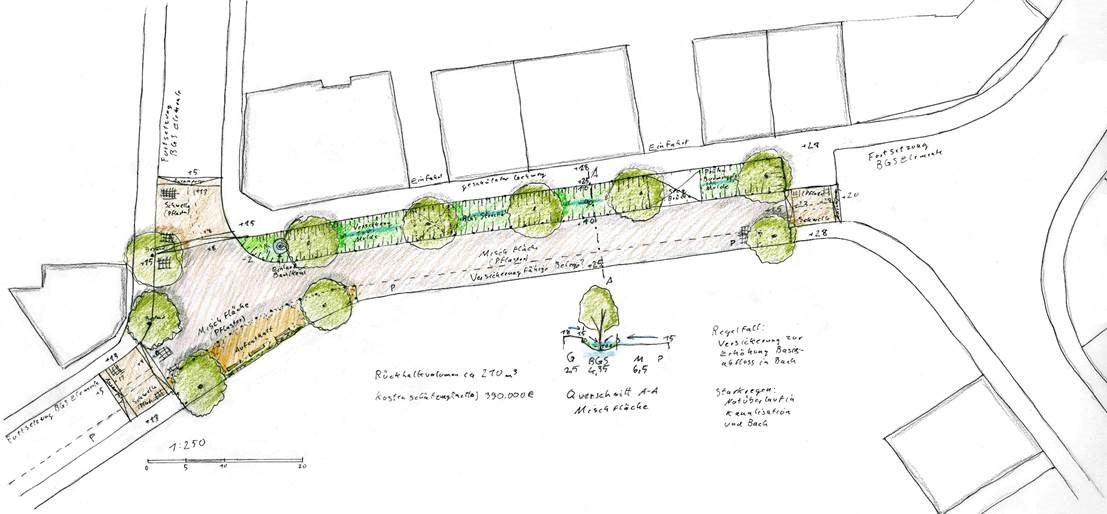

Modul 1.3: Elemente der Wasserspeicherung

Bewertung von blauen Elementen anhand von Entwurf, Planung, Modellierung und Monitoring von Pilotstandorten

Modul 1.4: Evapotranspirationsleistung

Durch Lysimetermessungen werden Aussagen zur Evapotranspirationsleistung von Stadtbäumen und Fassadengrün abgeleitet

Modul 1.5: Stoffstrommanagement

Modellierung zur Hotspot-Analyse & In-situ-Messungen von Straßenabflüssen

Modul 1.6: Integriertes Sanierungsmanagement

Entwicklung und Test von Modellen und Algorithmen, um wirtschaftliche und inhaltliche Synergien zu bewerten

Modul 1.7: Mikroklimatische Auswirkungen

Mikroklimatische Simulationen von Straßenraumentwürfen

Modul 2.1: Entwurfswerkstatt

Zusammenführung aller Erkenntnisse und realer Entwurfssituationen ("research by design")

Modul 2.2: Erweiterte ökonomische Bewertung

Modul 2.3: Bewertungs- und Nachweistool

3D-Projektionen und modelltechnische Bewertung realer Straßenraumentwürfe

Modul 2.4: Integratives und transdisziplinäres Querschnittsprojekt

Integration der Ergebnisse in Governanceprozesse und Planungsverfahren

Modul 2.5: Multicodierter Straßenraumentwurf - BGS-Toolbox

Entwurfsbasierte, begleitende Forschung zur Entwicklung multicodierter Straßenräume

Das Institut für Verkehr und Infrastruktur ist schwerpunktmäßig an den Modulen 1.3 (Elemente der Wasserspeicherung), 1.5 (Stoffstrommanagement), 1.6 (integriertes Sanierungsmanagement) und 2.5 (Multicodierter Straßenraumentwurf - BGS-Toolbox) beteiligt.

Projektlaufzeit

März 2019 bis Februar 2022

Projektpartner

HafenCity Universität Hamburg (HCU)

Universität Hamburg, Institut für Bodenkunde

bgmr Landschaftsarchitekten GmbH, Berlin

Ingenieurgesellschaft Prof. Dr. Sieker, Hoppegarten

IÖW - Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, Berlin

GEO-NET Umweltconsulting GmbH, Hannover

Technische Universität Berlin, ARGE Ökohydrologie und Fachgebiet Siedlungswasserwirtschaft

Kommunale Partner

Berlin: Berliner Wasserbetriebe; Senatsverwaltung Umwelt, Verkehr und Klimaschutz (SenUVK)

Bochum

Bremen

Hamburg: Behörde für Umwelt und Energie (BUE); Bezirksamt Altona; Bezirksamt Eimsbüttel; Bezirksamt Harburg; Landesbetrieb Brücken, Straßen und Gewässer (LSBG)

Neuenhagen bei Berlin: Bauamt

Solingen: Technische Betriebe

Gefördert durch