Dennis Griebler

Ein nicht ganz geradliniger Weg: Von der Heilpädagogik zur Embedded Software

HKA-Alumnus Dennis Griebler über mutige Kurswechsel, lehrreiche Rückschläge und die Faszination für technische Problemlösungen

Von der Arbeit mit Menschen zur Arbeit mit Mikrocontrollern: Der Werdegang von Dennis Griebler ist alles andere als klassisch. Nach einem fast abgeschlossenen Studium im sozialen Bereich entschied er sich für einen radikalen Neuanfang an der Hochschule Karlsruhe (HKA). Heute arbeitet er als Embedded Software Engineer. Im Interview erzählt er, warum Zweifel dazugehören, wie eine Note „5,0“ zum Wendepunkt wurde und was das Studium an der HKA besonders macht.

HKA: Herr Griebler, wenn man Ihren Lebenslauf betrachtet, fällt auf: Der Weg zur Informatik war nicht schnurgerade. Sie kamen ursprünglich aus einer ganz anderen Richtung. Wie sah Ihre ursprüngliche Vision aus?

Dennis Griebler (DG): Das stimmt, mein Weg war nicht linear. Nach dem Abitur hatte ich die klare Vorstellung: Ich möchte „was mit Menschen machen“. Mich interessierten Pädagogik und Psychologie. Um das zu testen, habe ich einen Bundesfreiwilligendienst in einer Fachklinik absolviert. Die Arbeit der Psychologen und Sozialpädagogen dort hat mir gefallen, und so schrieb ich mich für ein Studium der Heilpädagogik/Inclusion Studies in Görlitz ein.

Das haben Sie drei Jahre lang studiert. Wann kam der Bruch?

DG: Auf dem Papier fand ich das Studium spannend, aber der eigentliche Katalysator für die Veränderung war mein Auslandssemester in Australien. Ich wollte damals wissen, wie Heilpädagogik international funktioniert, da dies eine Fachdisziplin aus dem deutschsprachigen Raum ist. In Australien war ich plötzlich aus meinem gewohnten Umfeld herausgerissen. Ohne den Einfluss der Menschen, die mich zu Hause vielleicht ermutigt hätten, diesen Weg weiterzugehen, konnte ich frei reflektieren.

Dort wurde mir klar: Ich interessiere mich inhärent viel mehr für technische Probleme und deren Lösungen als für die heilpädagogische Begleitung von Menschen. Dies ist eine sehr ehrenwerte und herzerfüllende Tätigkeit, aber ich konnte mir einfach nicht vorstellen, das 40 Jahre lang zu machen. Mir fehlte die Technik.

Dennoch ist ein Abbruch nach drei Jahren ein großer Schritt. Was hat Sie damals bewegt?

DG: Ich hatte damals zwei sehr starke Glaubenssätze. Erstens: „Ich brauche einen geraden Lebenslauf – was ich anfange, bringe ich zu Ende.“ Zweitens sah ich Zweifel als etwas Schlechtes an. Ich dachte, man müsse sich über Zweifel erheben und einfach weitermachen. Heute sehe ich das anders. Zweifel sind manchmal wichtige Hinweisgeber. Damals war es jedoch ein harter Kampf gegen die eigene Erziehung und den Anspruch, nicht scheitern zu dürfen. Aber die Erkenntnis, dass meine Stärken woanders liegen, war am Ende stärker.

Warum fiel Ihre Wahl für den Neustart dann auf die Hochschule Karlsruhe?

DG: Zum einen gab es den regionalen Bezug. Ich komme aus der Südpfalz. Da lagen Kaiserslautern und Karlsruhe nahe. Den Ausschlag gab aber das Informationsmaterial der HKA. Es gab ein Teaser-Video für die Wirtschaftsinformatik, das die Besonderheiten der Hochschule hervorhob: sehr kleine Gruppen und ein enger Kontakt zu den Dozenten. Genau das hatte ich schon in Görlitz geschätzt und wollte ich beibehalten. Ich wollte nicht an eine anonyme Massenuniversität. Zudem war mir der Praxisbezug extrem wichtig. Mein erstes Studium war teilweise sehr theoretisch, und in den Praxisphasen merkte ich oft, dass es nicht passte. Ich wollte an eine Hochschule, wo das Gelernte einen direkten Bezug zu meiner späteren Tätigkeit hat.

Sie haben dann den Bachelor in Wirtschaftsinformatik und den Master in Informatik hier an der HKA absolviert. Gab es im Studium einen „Aha-Moment“, der Ihnen gezeigt hat: Hier bin ich richtig?

DG: Ja, absolut. Wirtschaftsinformatik ist ein sehr breites Feld mit vielen verschiedenen Berufsoptionen. Der Klick-Moment kam in der Vorlesung „Softwarearchitektur“ bei Professor Jürgen Zimmermann. Dort habe ich entschieden: Ich werde Softwareentwickler.

Allerdings war der Start holprig. Im dritten Semester arbeitete ich nebenbei als Lagerarbeiter bei Mercedes-Benz in Germersheim in Schichtarbeit. Dadurch verpasste ich mehr als die Hälfte der Softwarearchitektur-Vorlesungen. Bei Herrn Zimmermann waren die Folien ohne das gesprochene Wort aber kaum verständlich. Ich habe versucht, die Folien auswendig zu lernen und bin mit einer glatten 5,0 durchgefallen. Ich hatte zumindest mit einer 3,0 gerechnet und war geschockt.

Wie sind Sie mit diesem Rückschlag umgegangen?

DG: Im nächsten Semester war meine Tätigkeit als Lagerarbeiter vorbei, und ich habe meine Lernstrategie geändert. Professor Zimmermann hatte ein Konzept, bei dem man Stück für Stück ein größeres Softwareprojekt realisiert und dabei viele Werkzeuge der zeitgemäßen Softwareentwicklung einsetzt. Ich habe die verfügbare Musterlösung nicht kopiert, sondern mir die Mühe gemacht, das Projekt selbst umzusetzen, um zu verstehen, warum man diese Werkzeuge braucht. Plötzlich hat es „Klick“ gemacht und meine Begeisterung für die Softwarekonzeption- und entwicklung war da. Die praktische Anwendung war der Schlüssel dafür. Die Wiederholungsprüfung habe ich dann mit einer 1,0 abgeschlossen. Das hat sich also gelohnt.

Schauen wir auf Ihre Masterarbeit. Wie sieht der Hintergrund dazu aus?

DG: In der Automobilindustrie vollzieht sich ein Wandel, in dem die Fahrzeugentwicklung zunehmend aus einer Software- statt, wie traditionell aus einer Hardwareperspektive betrachtet wird. Software wird dabei als ein wichtiger Wettbewerbsfaktor gesehen. Sie kann zügig erweitert und verändert werden sowie den Kunden beispielsweise auch nach dem Autokauf angeboten werden. Da Software auf Hardware läuft, ist die Verzahnung zwischen beiden ein entscheidender Faktor dafür, wie gut sich diese Erweiterungen und Veränderungen umsetzen lassen und wie lange dies dauert. Ziel ist es, Software vollständig von der Hardware zu entkoppeln. Das bedeutet, dass die Software unabhängig von einer konkreten Hardware entwickelt werden kann und selbst nicht wissen muss, auf welcher Hardware sie später laufen wird.

Traditionell ist Software in der Automobilindustrie jedoch sehr stark an die Hardware gebunden – insbesondere Software, die in Steuergeräten eingebettet ist. Steuergeräte sind kleine Hardwarekomponenten (z. B. ein Türsteuergerät), die mit Sensoren (z. B. Fensterheberschalter) und Aktuatoren (z. B. Fensterhebersmotor) verbunden sind und bestimmte Steuerungs-, Überwachungs- und Regelungsaufgaben übernehmen (z. B. das elektrische Hochfahren der Fensterscheibe auf der Fahrerseite). Hier besteht noch Forschungspotenzial, insbesondere darin, wie man diese Software in Steuergeräten flexibler gestalten kann, sprich, wie man sie unabhängiger von der Hardware macht.

Wie sah dann der Inhalt Ihrer Abschlussarbeit aus?

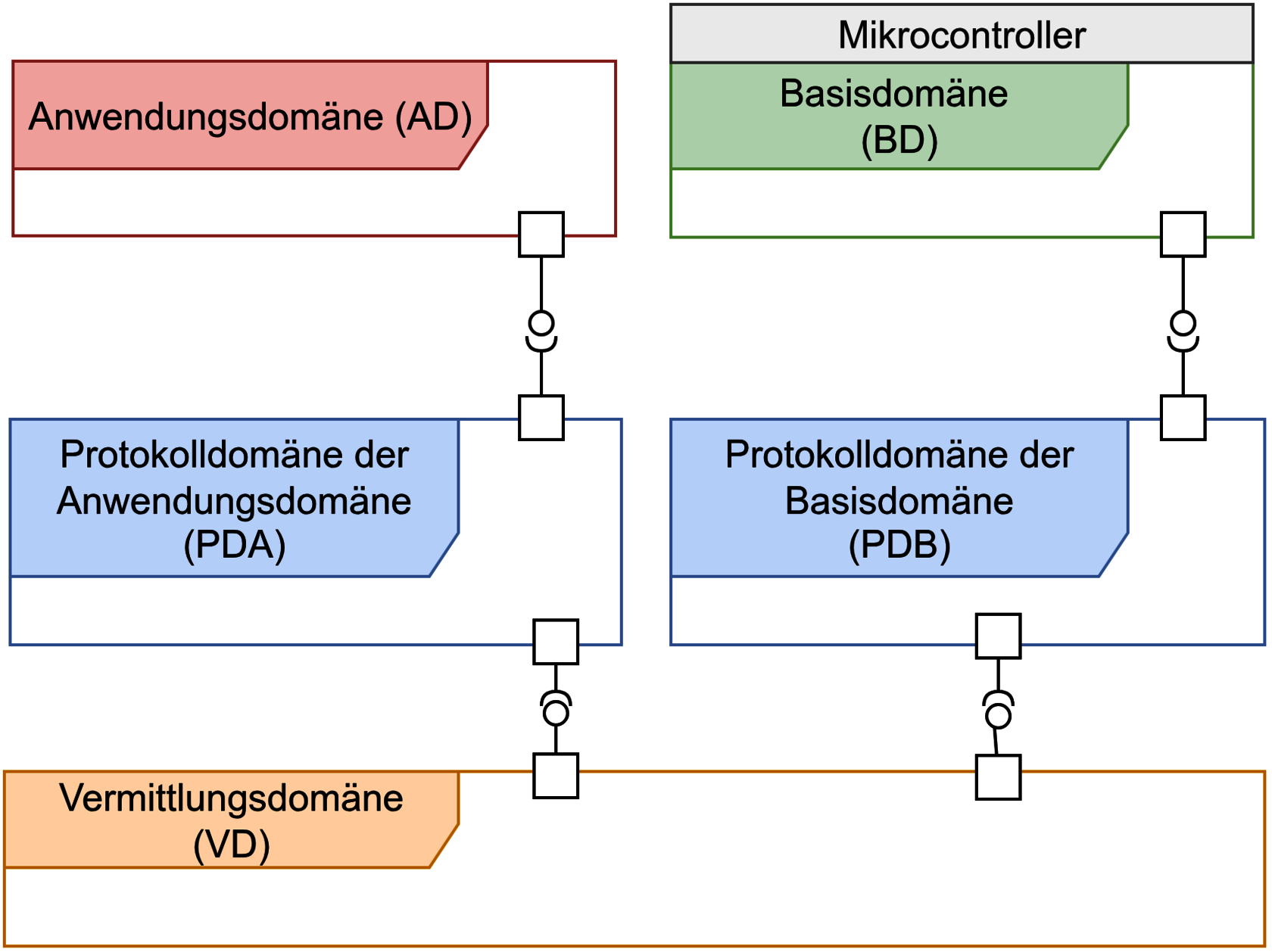

DG: Ich habe mich diesem Forschungspotenzial aus einer Architekturperspektive zugewandt. Die zentrale Frage lautete: Wie muss Software für Steuergeräte strukturiert und miteinander verknüpft werden, damit Hardware und Software vollständig voneinander entkoppelt werden und an Flexibilität gewinnen? Eine grobe Darstellung meiner entwickelten Architektur können Sie im Bild [referenzarchitektur.jpg] sehen. In diesem Bild können sie fünf Rechtecke erkennen, die miteinander in Verbindung stehen. Diese fünf Rechtecke sind mein Vorschlag, wie man Software für Steuergeräte auf höchster Ebene aufteilen kann. Jedes Rechteck übernimmt in dem Bild eine bestimmte funktionale Zuständigkeit. Beispielsweise ist das unterste Rechteck, die Vermittlungsdomäne, für die Vermittlung zwischen den darüberliegenden Rechtecken verantwortlich. Die Verbindung zwischen zwei Rechtecken beschreibt die Bereitstellung von Funktionalität (runder Kreis) bzw. die Benutzung von Funktionalität (offener, halbrunder Kreis). In meiner Arbeit habe ich die innere Struktur dieser Rechtecke ausgearbeitet und begonnen die Funktionalität hinter den runden Kreisen klar zu definieren.

Meine vorgeschlagene Architektur hat einen allgemeinen, produktunabhängigen Charakter und stellt eine Referenzarchitektur dar. Das bedeutet, sie kann in konkreten Softwareentwicklungsprojekten als Vorlage konsultiert werden, um eine Idee zu erhalten, wie man Steuergerätesoftware strukturieren kann und wie die Schnittstellen (Verbindungen zwischen den Rechtecken) aussehen sollten. Das Versprechen hinter der Architektur ist, dass sie die Entwicklung von flexibler, hardwareunabhängiger Steuergerätesoftware unterstützt. Da Fahrzeugsoftware jedoch sehr komplex ist, zahlreiche Gesetze und Standards beachtet werden müssen und diverse weitere Faktoren eine Rolle spielen, ist meine vorgeschlagene Architektur aktuell nicht praktisch einsetzbar und befindet sich in einem vorläufigen Stadium. Offene Aufgaben sind beispielsweise die Einbindung von IT-Sicherheitsaspekten oder die Fortführung der Schnittstellenspezifikation.

Heute arbeiten Sie als Embedded Software Engineer bei der Firma SEGGER. Für Laien: Was genau machen Sie da?

DG: Die Firma SEGGER ist ein Anbieter von Softwarewerkzeugen und Hardwarelösungen, die speziell für die Entwicklung, das Debugging und das Testen von Embedded Systems konzipiert sind. Stellen Sie sich einen funktionsfähigen Computer in Form eines kleinen Chips vor – solche Chips stecken heute in vielen „intelligenten“ Geräten. Diese Chips sind nicht so leistungsstark wie moderne Laptops, aber kostengünstig, klein und oftmals spezialisiert. Meine Firma stellt unter anderem Werkzeuge bereit, mit denen Kunden ihre Software auf diese Chips bekommen, sie verifizieren und Fehler suchen. Mein Job beschäftigt sich mit den Fragen: Wie kommt entwickelte Software vom PC des Kunden auf den Chip? Und wenn eine Software auf dem Chip läuft, wie kann ein Kunde in den Chip hineinschauen, um zu sehen, was dort wirklich passiert? Effizienz und Geschwindigkeit sind bei der Beantwortung dieser Fragen sehr wichtig und ein riesiger Wettbewerbsvorteil.

Wenn Sie an Ihre tägliche Arbeit denken: Welche Rolle spielt Kreativität in einem so technischen Beruf?

DG: Kreativität wird dann wichtig, wenn Standardlösungen nicht mehr greifen. Wenn es keinen vorgefertigten Weg gibt, muss man „Outside the Box“ denken. Oft geht es darum, Abwägungen zu treffen. Eine Lösung, die maximal sicher ist, ist vielleicht langsamer oder schwerer zu warten. Hier kreative Mittelwege zu finden, die die Sicherheit erhöhen, ohne die Performance zu stark zu drosseln, das ist der spannende Teil. Man muss Steine neu zusammensetzen, wenn die alten nicht mehr passen.

Was würden Sie Studienanfängern raten, die sich für Informatik an der HKA interessieren?

DG: Sucht euch ein reales Projekt! Überlegt euch ein Problem in der echten Welt, das ihr lösen wollt. Am meisten lernt man, wenn man versucht, das Wissen aus Büchern oder dem Studium in die Realität zu transferieren. An der Hochschule lernt man viele Konzepte und Werkzeuge, aber der Wert entsteht in der Anwendung.

Würden Sie sagen, die HKA hat Sie gut darauf vorbereitet?

DG: Auf jeden Fall. Ich habe die Zeit sehr genossen, gerade wegen der kleinen Gruppen und der Dozenten, die auch mal Freiräume abseits des Curriculums ließen. Besonders hervorheben möchte ich das „Anwendungsprojekt“ im fünften Semester des Bachelorstudiums der Wirtschaftsinformatik.

Für dieses semesterbegleitende Projekt formt man mit seinen Kommilitonen ein Team und bearbeitet einen echten Auftrag aus der Industrie – von der Angebotserstellung bis zur Auslieferung, mit echtem Zeitdruck und einem echten Kunden. Das war eine klasse Erfahrung, weil es den realen Arbeitsalltag in agilen Softwareprojekten simuliert. Meine heutige Arbeit ist auch meistens projektbezogen: Ein Projekt beginnt, wird durchgeführt, abgeschlossen, dann kommt das nächste. Diese Struktur schon im Studium erlebt zu haben, war extrem wertvoll.

Herr Griebler, vielen Dank für das offene Gespräch und den Einblick in Ihren Werdegang!