Wir nutzen Energie täglich – meist, ohne sie bewusst wahrzunehmen. Doch welche Formen der Energiegewinnung sind wirklich zukunftsfähig? Was brauchen wir, um auch in Zukunft ausreichend Energie zur Verfügung zu haben? Und was bedeutet eigentlich „ausreichend“? Lässt sich das heute – mit Blick auf nachfolgende Generationen – sinnvoll gestalten?

In ihren Arbeiten zeigen rund 80 Studierende ihre Perspektiven auf hochkomplexe Fragen zur Energiewende und luden die Besucherinnen und Besucher nicht nur zum Nachdenken, sondern auch zum Mitmachen ein.

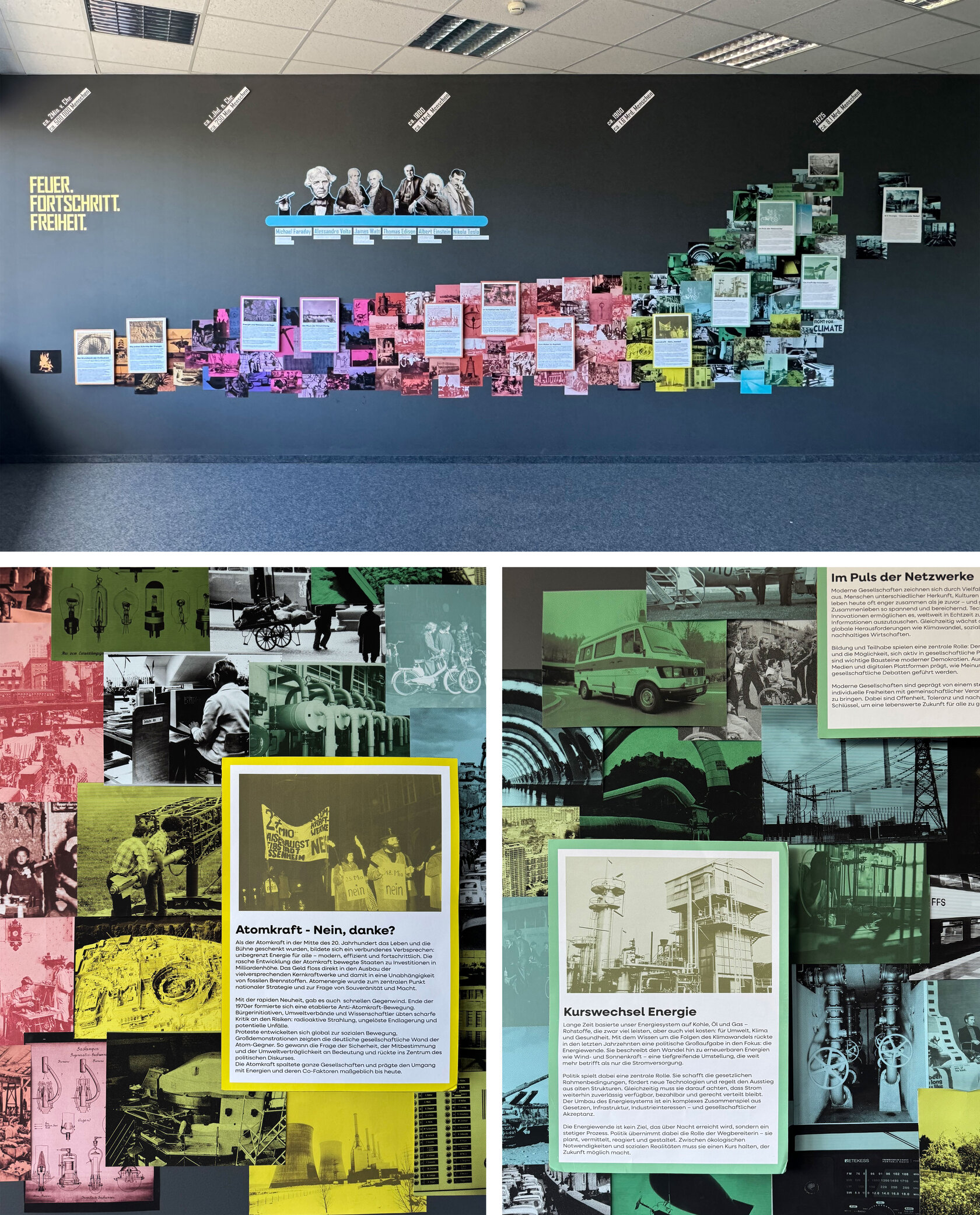

Schon im Treppenhaus werden die Besucher:innen durch die Installation „Mach dir keine Sorgen“ in die Ausstellung eingeführt. Stoffbanner begleiten den Aufstieg ins 2. OG und verweisen auf das blockierende Sprachverhalten im Energiediskurs: ENERGIE – EMPÖRT ENTZÜRNT ENTRÜSTET. Diese Eindrücke werden gleich im ersten Raum der Ausstellung aufgenommen: Eine Animationen und ein Evidence Board visualisieren Begriffe, die uns wochenlang in den Schlagzeilen begleitet haben: „Dunkelflaute“ und „Heizhammer“.

Energieressourcen

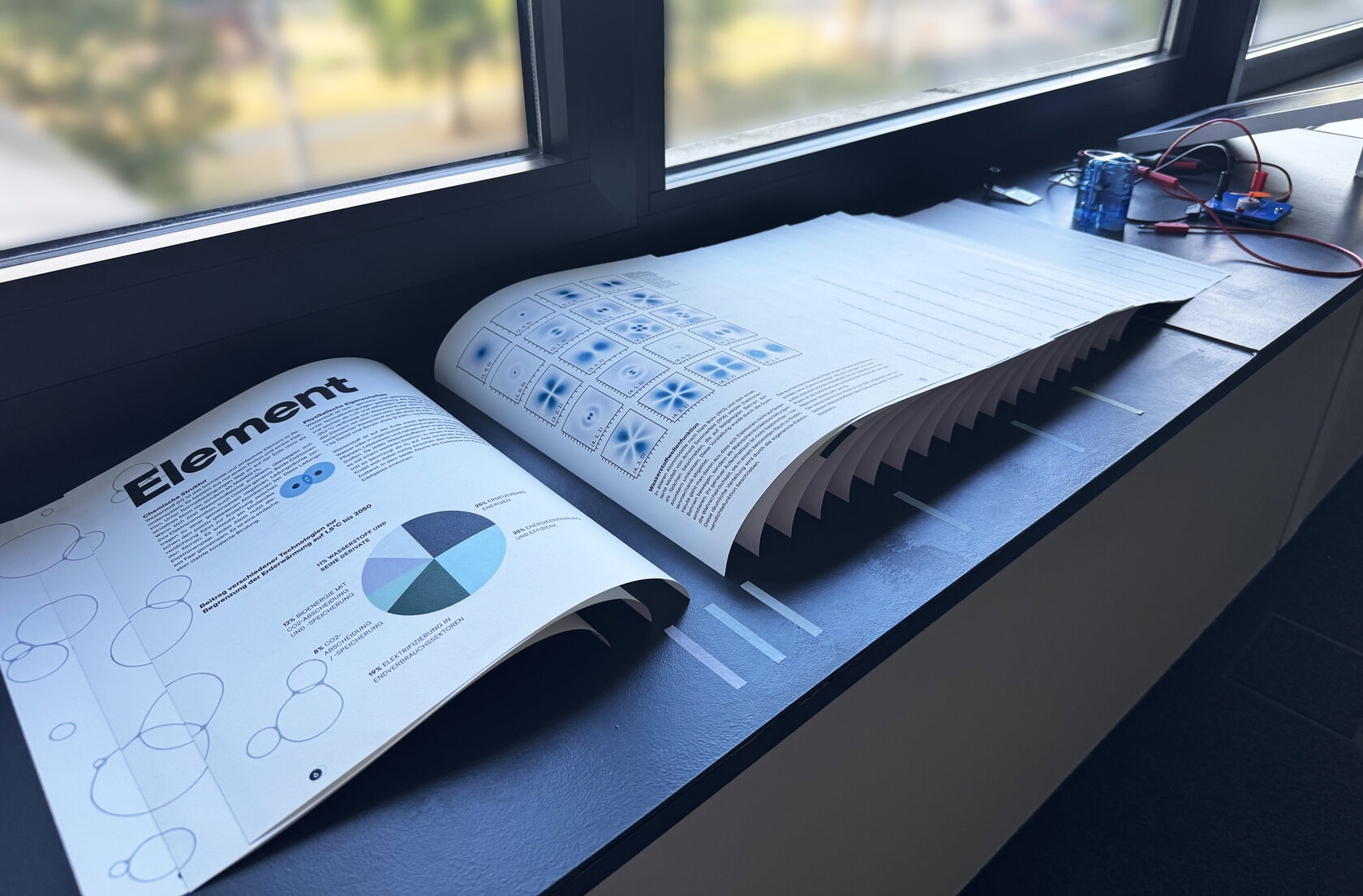

Aber die Besucher:innen können sich auch ganz faktisch über die historische Entwicklung der Energiegewinnung und über die verschiedenen Ressourcen von fossiler Energie über Kernkraft bis hin zu erneuerbaren Energie informieren. Auch der Einsatz von Wasserstoff wird anschaulich mit einem Buch-Objekt und einem Versuchsaufbau erläutert: Mithilfe einer Solarzelle wird Wasser in einer Elektrolysezelle in Wasser und Sauerstoff aufgespalten. Der Wasserstoff wird anschließend in einer Brennstoffzelle wieder in elektrische Energie umgewandelt, die einen kleinen Propeller antreibt – Forschung aus der Fakultät Elektrotechnik zum Anfassen.

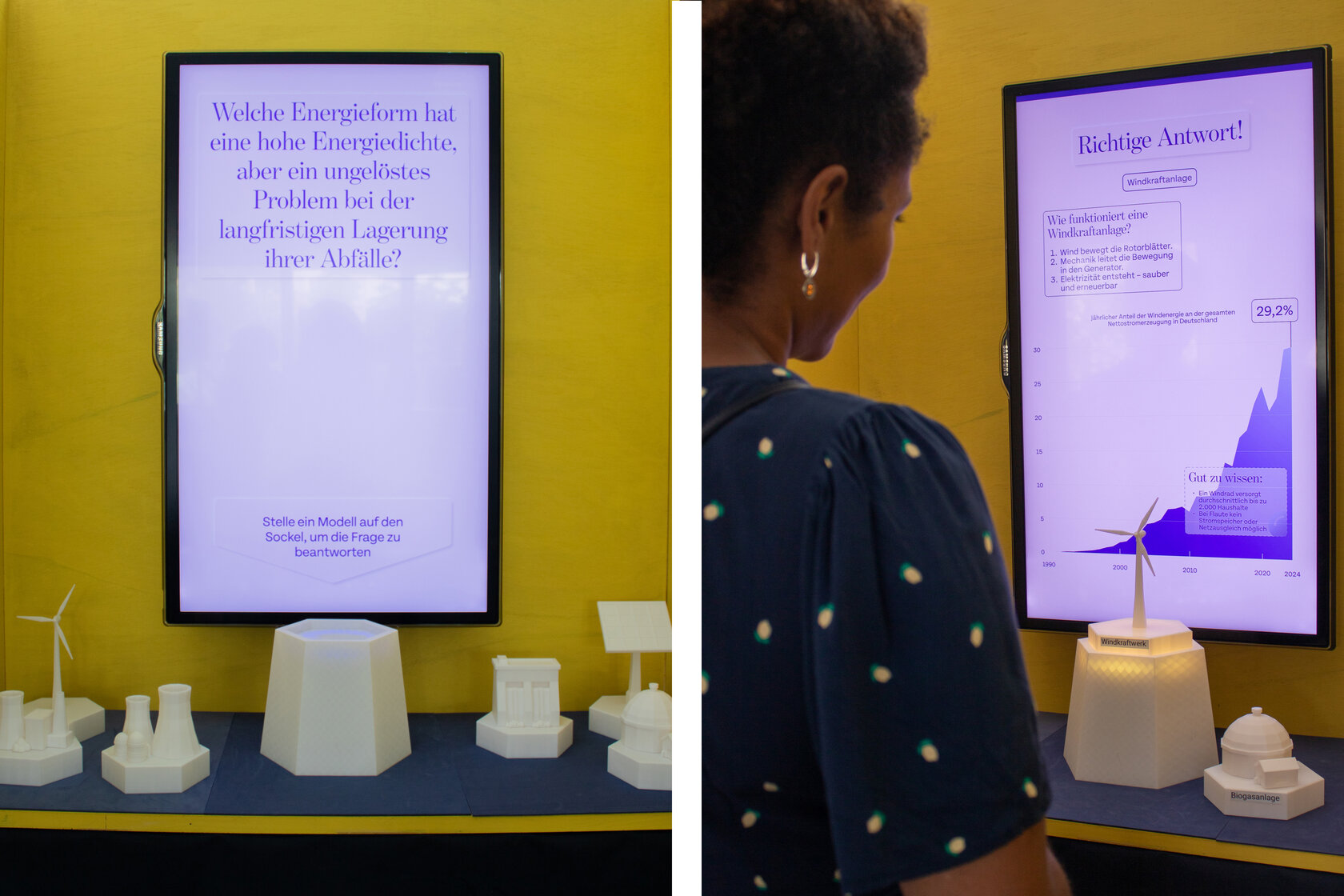

Einen Blick in mögliche Zukünfte zeigt die Rauminstallation „Shared Socioeconomic Pathways – Zukunftsszenarien unserer Erde”: Globen mit Info-Grafiken und 3D-gedruckten Modellen visualisieren fünf unterschiedliche Szenarien, die die Menschheit je nach Konsumverhalten, Energiegewinnung, CO2-Ausstoß und der daraus resultierenden Erderwärmung einschlagen kann und regen damit zum Nachdenken über die Konsequenzen unseres Handelns an. In zwei interaktiven Quizformaten können die Besucher:innen ihr eigenes Wissen zur Energiegewinnung testen und überprüfen, wie anfällig sie für Fake News sind.

Energiespeicherung und -management

Wie die Verteilung der erneuerbaren Energie funktioniert, welche Flächen die Infrastruktur einnimmt und wie die Transformation des deutschen Stromnetzes voranschreitet, z.B. bei der Installation von Ladesäulen für Elektroautos, wird in verschiedenen Buchprojekten und Wandgrafiken erläutert. Was aber passiert, wenn Energie nicht mehr ausreichend zur Verfügung steht? Diese Erfahrung können die Besucher:innen in der szenischen Rauminstallation einer Überwachungszentrale mit dem Videospiel „Blackout“ nachvollziehen.

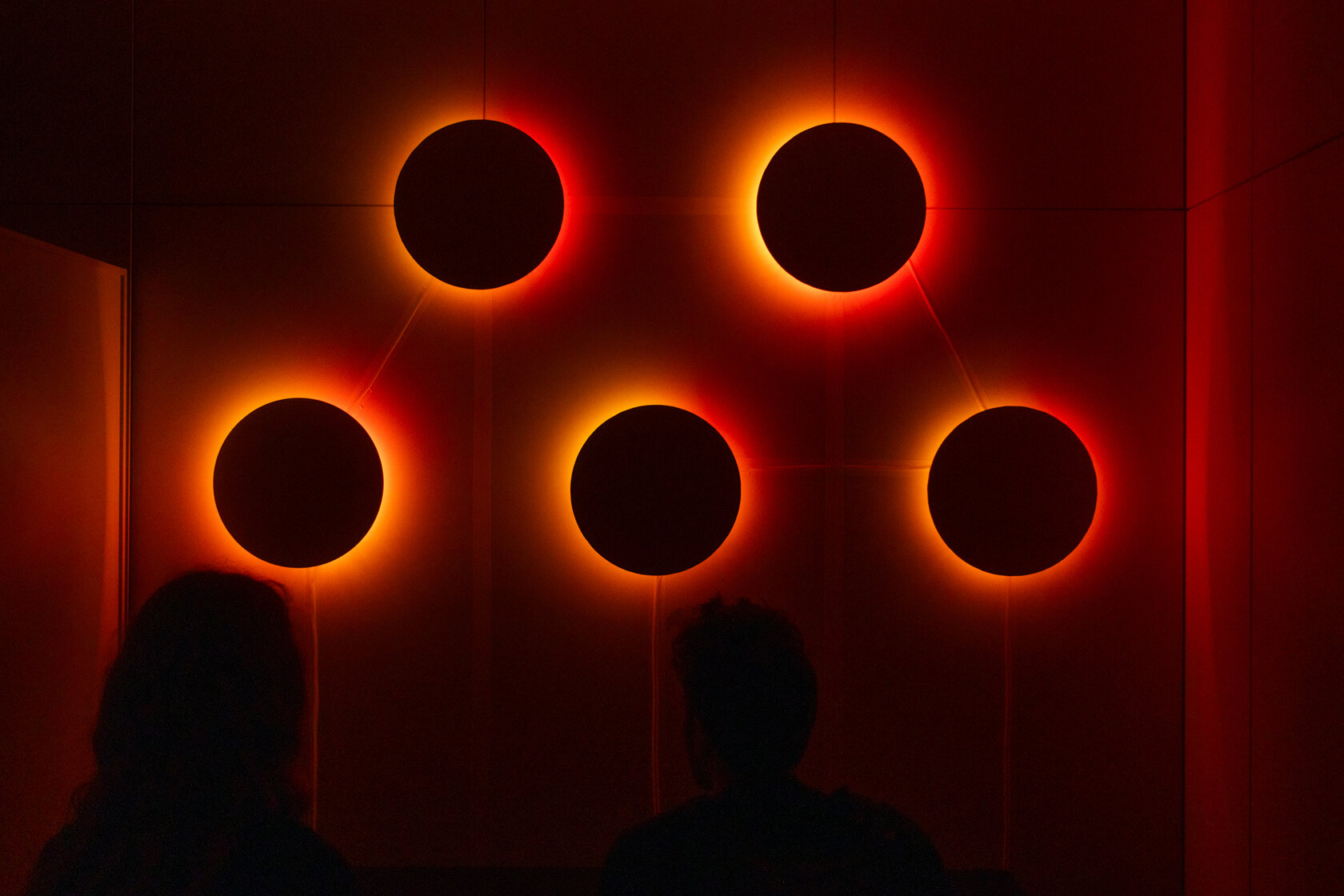

Aber auch hoffnungsvolle und sinnliche Perspektiven auf die Energiewende werden geboten, z.B. in der minimalistischen Lichtinstallation „Kreis.Lauf.Energie“ die Möglichkeiten einer nachhaltigen Zukunft aufzeigt. Die Abschlussbotschaft richtet sich direkt an die Betrachter:innen und formuliert einen klaren Impuls zum Handeln: „Was wir wollen, können wir verändern. Und wir wollen. Willst Du auch?“

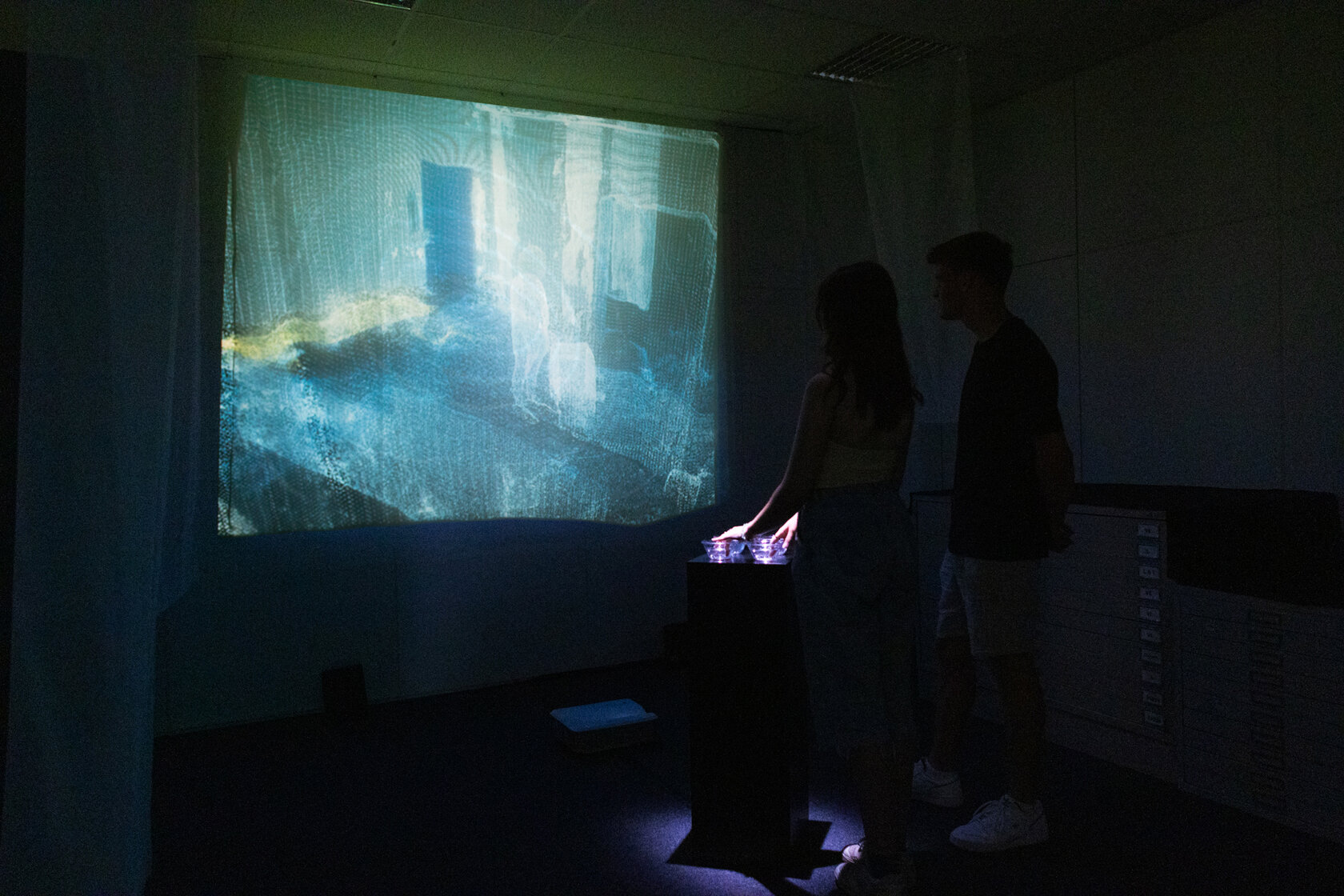

In den beiden Installationen „PULSE“ und „hydromnesis“, setzen die Besucher:innen ihre körpereigene Energie ein: Sie laufen beim Videoschauen auf einem Walk Pad oder tauchen ihre Hände in Wasserschüsseln, um damit die Überlagerung von Filmsequenzen zu steuern.

Energieverbrauch

Doch menschliche Energie ist begrenzt – und steht in starkem Kontrast zu dem, was wir täglich verbrauchen. Schon der US-amerikanische Architekt Buckminster Fuller prägte in den 1940e Jahren den Begriff der „Energiesklaven“, um zu verdeutlichen, wie viel „Manpower“ nötig wäre, um all die Geräte, die wir alltäglich nutzen, mit Strom zu versorgen. Angelehnt daran können die Besucher:innen auf einem Ergometer testen, wie viel Energie nötig ist, um z.B. eine SMS zu verschicken oder einen Text per KI formulieren zu lassen.

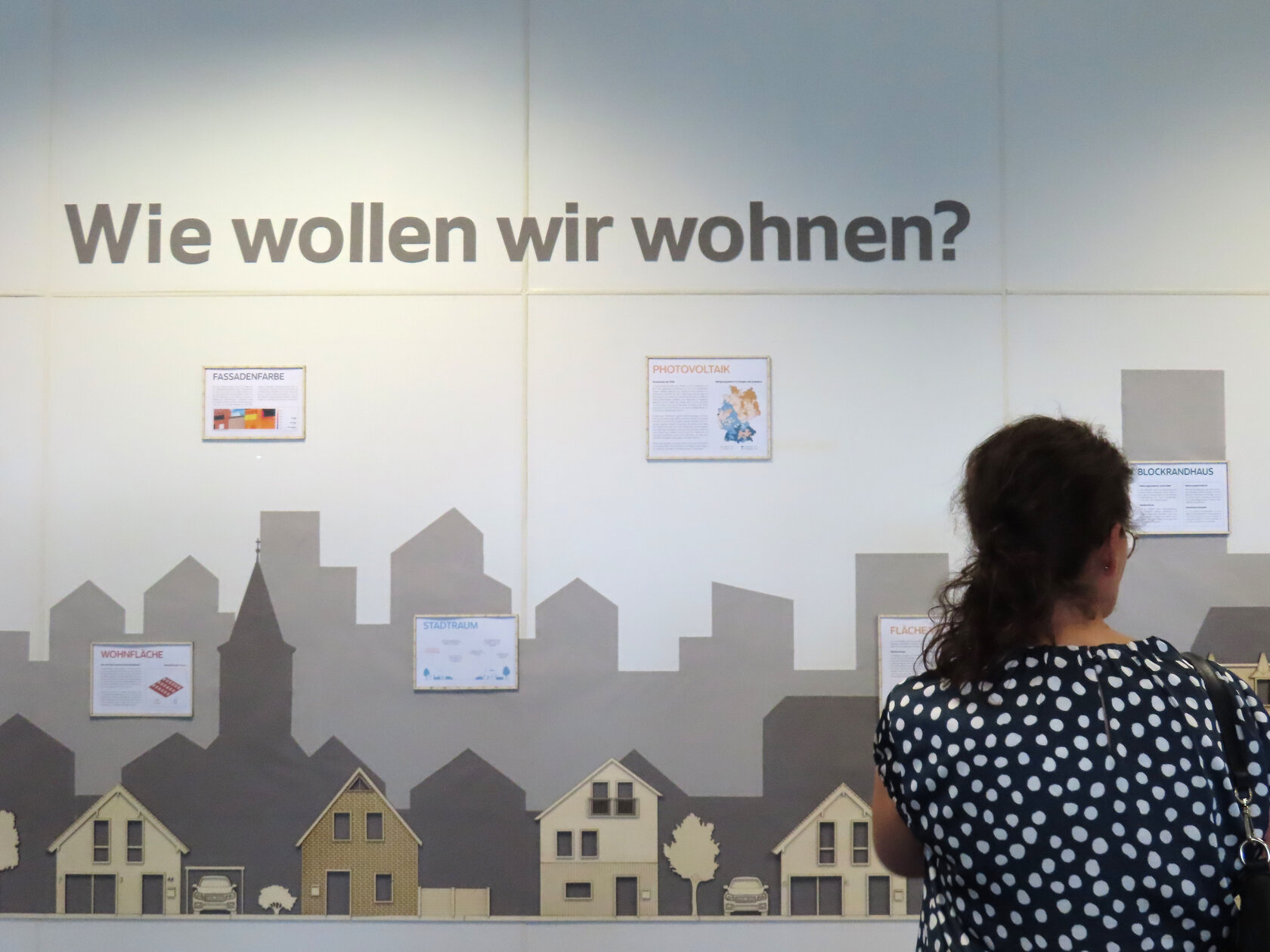

Um die Zukunft nachhaltiger zu gestalten, ist auch der Blick aufs Wohnen zentral. Die Baubranche zählt zu den größten CO₂-Emittenten, und unterschiedliche Wohnformen – vom Einfamilienhaus bis zum Hochhaus – benötigen nicht nur unterschiedlich viel Fläche, sondern auch Infrastruktur. Auch ein optimiertes Verhältnis von Volumen des Baukörpers zur Außenhaut trägt zum Ressourcenschonen bei. Orientierung zu den Themen Ressourceneffizienz, klimagerechtem Bauen, Mobilität, Flächen- und Produkt-Sharing, Nutzungsdichte und Zufriedenheit der Bewohnenden finden die Studierenden beim energiepolitischen Modell der 2000-Watt-Gesellschaft, das in den 1990er Jahren an der ETH Zürich entwickelt wurde. Es beschreibt die Vision, den global ungerecht verteilten Energieverbrauch zu regulieren – und auf 2000 Watt pro Person zu reduzieren. Zum Vergleich: Das entspricht etwa der Leistung eines Haartrockners.

Einen drastischen Gegenentwurf zur nachhaltigen Energienutzung thematisiert die Wandarbeit „Ressourcen-Killer“: Der Energieverbrauch im Zusammenhang mit Rüstungsproduktion, Krieg und Wiederaufbau ist enorm – und betrifft nicht nur materielle, sondern auch menschliche Ressourcen. Die Arbeit visualisiert Fluchtbewegungen, Verwüstung und Todeszahlen – und verweist auf die zerstörerische Kraft eines Systems, das Energie nicht schützt, sondern vernichtet.

Soziale Energie

Der Mensch und sein Handeln stehen im Zentrum jeder Energiepolitik. Über Jahrzehnte prägten aktivistische Bewegungen die Debatte: von der Anti-Atomkraft-Bewegung der 1960er-Jahre bis hin zu Gruppen wie Fridays for Future oder Letzte Generation, die öffentliche Aufmerksamkeit auf klimapolitische Versäumnisse lenken und entschlossene Maßnahmen fordern. Aktivismus schafft Wandel – und verleiht auch Einzelnen eine stärkende Gemeinschaft.

Einen Ansporn für aktives Handeln gibt die Überlegung, was mit all den frei gewordenen Räumen nach einer erfolgreichen Energiewende geschehen kann. In der interaktiven Umfrage „Energiewende geschafft – Wünschenswerte Räume“ konnten Besucher:innen eigene Ideen und ihre Vision für eine gelungene Zukunft einbringen.

“Die Ausstellung KURZ SCHLUSS ENERGIE war ein voller Erfolg – getragen von der Energie und dem Engagement unserer Studierenden.”, berichten die Professor:innen Anja Grunwald, Sebastian Krügler und Moritz Schell. Rund 400 Besucher:innen informierten sich an drei Tagen über vielfältige Perspektiven rund um das Thema Energiewende. Wer nicht dabei sein konnte, findet Eindrücke zur Ausstellung auf unserem Instagram-Kanal. Einen Einblick in den Aufbau erhalten Sie in diesem Video.

Die Ausstellung wäre nicht möglich ohne die Unterstützung des Vereins der Freunde HKA und des auf Video-Kunst spezialisierten Unternehmens Eidotech aus Berlin, die uns auch in diesem Jahr diverse Technik für die Ausstellungstage zur Verfügung gestellt haben – herzlichen Dank!